成都地鐵擬禁食引熱議 正反方都有理你怎麼看?

繪圖 楊仕成

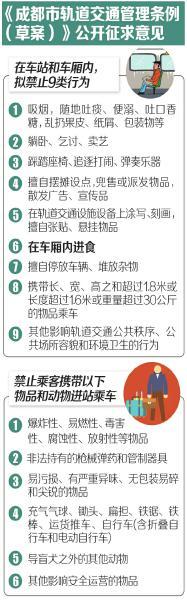

違反這9類行為的市民,將被責令改正,拒不改正的,處以五十元以上二百元以下罰款。

專家和市民給《成都市軌道交通管理條例(草案)》提建議

《地鐵車廂內吃食 最高罰款200元》追蹤

成都地鐵擬禁止在車廂內進食,最高罰款200元。

7月9日,該消息以及《成都市軌道交通管理條例(草案)》(下稱《條例(草案)》)中的焦點內容經華西都市報第一時間發布后,隨即引發專業人士和廣大市民的熱議。尤其是圍繞地鐵內禁止吃食物等運營管理和旅客服務等相關問題,涌現諸多觀點。

焦點碰撞

反方

不人性化 地鐵車廂內不應禁食

地鐵內吃東西上班族很需要

地鐵車廂內不允許進食,無疑成為《條例(草案)》中最受爭議的新規。“上班族趕時間,指望著坐車時有機會吃點東西都不允許,是不是太苛刻了,”“怕吃東西有味道?那有汗臭或者異味的人也不該允許上車咯,”……觀點的其中一方,是市民對地鐵內禁止進食的不理解,認為“不人性化”。

時常趁著坐地鐵時吃早飯的林小姐就說,她上班時坐地鐵的時間接近1小時,“這麼長的時間,用來解決早飯是很合理的安排吧。”同時林小姐堅持,自己吃的都是面包和蛋糕類東西,“不會有嚴重的異味影響人。”

除了像林小姐這樣的上班族,無暇單獨抽時間吃東西,對在地鐵內進食有“剛需”外,還有一些媽媽站出來表達意見。“如果小孩在車廂內餓了,哭著要吃東西怎麼辦?”新晉媽媽羅燕說,嬰孩隨時隨地都有可能要喂食,“難道坐地鐵就不能帶奶瓶了嗎?那喂母乳是不是也是被禁止的‘進食’?”

地鐵車廂內禁食並非“國際慣例”

經常出差國外的外企白領張銀更舉出了“國際案例”,稱地鐵中禁止進食不是“國際慣例”。

張銀說,在日本東京的電車車廂內,吃東西和喝飲料都是可以的。“沒有對進食有限制,也沒有出現大家都肆無忌憚吃重口味東西,影響空氣質量的情況呀。”

張銀此外列舉英國、德國和美國等地說,英國倫敦的地鐵已有超過百年的歷史,但是除了禁止地鐵吸煙並處以罰款外,並沒有禁食等更多的限制。以嚴謹著稱的德國同樣如此,並不禁止地鐵內的飲食。

美國一些地方的地鐵內則顯得更隨意,張銀說:“用餐的多數是趕時間的上班族,可見確實有這個需要。”

正方

事關公德 地鐵車廂內應該禁食

你吃得爽,但旁人可能很難受

盡管有人為反對的聲音舉出了案例,但並不影響支持方的觀點。極力贊成地鐵內禁食的市民認為“不准吃東西是對的,食物殘渣到處掉會很討厭,”“別人為什麼要忍受你的任性,為你能填飽肚子而忍受不想聞到的氣味?”

曾在地鐵裡被他人手中的豆漿洒一身的陸樂勁堅持認為,地鐵禁食是關乎公德心的事,“地鐵空間本來就擁擠,乘客密度大,如果在地鐵裡面吃東西,帶油的或者液體的東西一旦洒落,不管是掉在其他人身上還是地上,都是麻煩事情。”

其次,主張地鐵中禁食的人還認為,當一些乘客吃的東西氣味較重時,在地鐵這樣的封閉空間極易讓人感到不適,“吃的人自己可能覺得沒什麼,但旁邊人聞著可能非常難受,比如蔥蒜味很濃的食物。”

禁食有借鑒,香港可罰款2000港幣

記者從立法的相關單位了解到,地鐵內禁食這一規定並不是成都特立獨行,而是借鑒了其他城市的經驗。

從2014年7月起,南京地鐵明文規定車廂內禁止飲食,上海、廣州、深圳等地的地鐵內也禁止吃東西。

此前發生的一起內地游客在香港地鐵內吃東西,被港人指責的事件其實也“師出有名”。按照香港地鐵的有關規定,任何人不得在地鐵付費區內飲食,包括月台和車廂等,否則處以定額罰款港幣2000元。

一位地鐵禁食支持者告訴記者,台灣地區也很嚴格,“台北捷運和高雄捷運會不定時有稽查員和捷運警察巡邏,當發現旅客進入車站管制區內飲食,就會被開罰單。”

記者還了解到,新加坡地鐵上嚴禁吃喝,就連開水、礦泉水、瓶裝飲料、含在嘴裡的糖、花生也不例外。

專家觀點

地鐵禁食 在於杜絕安全隱患

不隻公德,或關系行車安全

交通運輸方面法律是資深法律專家陳逢逢所擅長的領域之一,結合多年專業的工作經驗,陳逢逢認為地鐵內禁食不只是杜絕異味等公德心問題,還應該與行車安全和其他乘客安全有關系。

其一,陳逢逢說,“像地鐵這種封閉空間內,如果殘留食物碎屑等,容易引來老鼠等,存在咬壞電子設施設備的風險,可能威脅行車安全。”他列舉美國紐約的案例告知,因為越來越多的人在地鐵站台和車廂裡吃東西,食物碎屑成了老鼠的大餐,造成紐約地鐵鼠患嚴重,紐約市參議院在2012年通過條例:禁止在地鐵上吃東西,違者將處最高250美元的罰款。

另外,陳逢逢認為,地鐵的首要責任是保証乘客的安全,一旦食物殘渣、水滴、牛奶等洒落到地面,容易造成人員滑倒,可能釀成安全事故。

切忌過度“禁食”入法還未定

根據公開資料,新加坡對地鐵禁食的規定,嚴格到連老人、幼童及孕婦在地鐵上也不能喝水,連哺乳也會被請下車,這也引起本地反對者的疑慮,“是不是在成都地鐵也這樣?”

對此,陳逢逢堅持認為,切忌過度理解“禁食”,“一刀切式的禁食沒有必要。”

同時,陳逢逢強調說,目前《條例(草案)》正在公開征求修改意見建議階段,入法還沒有定。記者也從成都市人大了解到,從6月30日到8月12日意見建議征求階段,社會各界和廣大市民對《條例(草案)》中的規定有意見,可以向成都市人大常委會辦公廳提出,以便進一步研究修改。根據立法程序,修改后的《條例(草案)》還會經人大常委會會議多次審議,通過后方能實施。

據悉,上海“地鐵禁食”入法就曾遭遇幾進幾出,北京地鐵禁食立法的過程同樣幾經波折。

建議聲音

導盲犬 進地鐵應有“工作証”

針對備受關注的導盲犬允許進地鐵的規定,陳逢逢認為,由於導盲犬不是一類犬種,多種犬種都可能被訓練當作導盲犬,那麼如何界定導盲犬?誰來界定導盲犬?地鐵管理人員是否都能達到界定的這種能力,如果與乘客發生爭執如何解決?諸如此類的問題,《條例(草案)》應該慎重考慮。

陳逢逢建議,從實際出發,允許導盲犬進入地鐵,應該規定導盲犬必須有“工作証”,包括導盲犬工作証、動物健康免疫証明等相關証件,“另外帶入導盲犬的乘客應該出示殘疾人証等相關証明。”

另外,導盲犬進入地鐵也有其他安全隱患,“比如在上下班人多的時候,可能踩或擠到導盲犬,因此存在導盲犬危及其他乘客安全的隱患,如果發生危及其他乘客的人身安全,地鐵運營方有承擔責任的可能性,所以如何平衡盲人的出行和其他乘客的安全,在《條例(草案)》中應該有更多考慮。”

罰款 應依法開具發票

以地鐵內禁止進食,違規將罰款為代表的9類行為規范,是《條例(草案)》的亮點之一。對此,陳逢逢提出,處罰的主體和執行處罰的人員應該明確,這樣具有更強的操作性,讓乘客受罰清楚明白,也利於乘客進行監督;同時,罰款應該依法開具發票,由於地鐵是運動的,現場應該隨罰隨開具發票,以便於執行處罰和立即解決現場的問題,不能拖到下車后解決后續問題,除非比較嚴重的可能涉及違法的行為或依法應由公安機關處理的行為。

此外陳逢逢強調,處以50元到200元的罰款,是維護地鐵良好運營的有效方式,但不能一罰了事。“比如個別乘客認罰后繼續躺臥、賣藝、乞討、吸煙、進食等行為,后續如何處理?《條例(草案)》應該規定。”

愛心專座 能不能更醒目

懷孕5個月的葉女士說,因為不會開車和長距離通勤的需要,懷孕至今她不得不乘坐地鐵上下班。盡管錯峰出行,葉女士說她依然很少在地鐵上坐到老弱病殘孕的愛心專座。

乘客缺乏主動讓位的意識,是葉女士總結的原因之一,但歸根結底,她認為根源是地鐵車廂的環境沒有培育乘客對愛心專座的認識,“標識不顯眼,坐在愛心專座上的人根本意識不到。”

目前成都地鐵愛心專座的設置,由一張“愛心專座”的標識張貼以作標記,但這張標識貼在座椅背面的正上方,一旦乘客落座后,幾乎不可能看到位於自己靠背頂端的字樣。

葉女士建議,能不能對專座設置的要求再完善一些,更醒目一些。

華西都市報記者李媛莉殷航

第一評

地鐵禁食與否,該怎樣去評估?

文/蔣璟璟

地鐵車廂內是否應該禁止進食?圍繞這一話題,不同的利益主體,基於各自的經驗判斷或現實訴求,已經形成了立場鮮明的觀點。倘若將其加以梳理,我們不難發現其中幾條脈絡主線。比如說,不少職場中人以親身經歷現身說法,直陳通勤時間之長,強調“地鐵上吃早餐”實屬無奈且合情合理;再比如說,也有一部分市民從坐乘體驗、公共道德等角度出發,主張“個人應有限度地讓渡利益”,力挺地鐵“禁食”乃避免貽害他人的必要舉措……

可以說,上述種種意見,都是《條例》所亟待聽取的聲音。任何公共立法的過程,都是一個觀點碰撞、利益博弈繼而取得最終共識的過程。以“地鐵禁食”為例,在敲定最終版本的規定之前,我們顯然還有許多問題有待厘清。其中,最首要的顯然是評估“必要性”,也即是不是非得在地鐵禁食,才可避免必然會出現的嚴重惡果?此外,還應去考慮的,就是能否提供更優方案或替代方案。舉例而言,相較於全面禁食,相關職能部門能不能針對性地禁止一部分“不宜食品”,或者列出允許在地鐵車廂食用的“建議食品”?

一項牽涉甚廣的公共管理條例,勢必要廣泛地征求意見,勢必要最充分地代表真正的公共利益。在推動法律法規成型的過程中,公眾一方面所要去做的,當然是充分表達自身的訴求和關切;另一方面,則是要學會理解和妥協,尊重大多數社會成員所形成的共同選擇。關於“地鐵禁食”與否,此刻正需要你的討論和發聲。而一旦最終敲定,則需要市民以行動踐行。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量